临沂市罗庄区:“老曲艺”焕发“新姿彩”

在临沂客户端讯 在临沂市罗庄区册山街道,有一支民间艺术团,默默坚守着初心。

“明团长,‘六一’还去房沙沟村演出吗?”

“去!”

明广义,册山街道月亮艺术团团长,曾任围梓村党支部书记,离任后组织成立公益性质的“月亮艺术团”,从最初20多人的艺术团,逐步发展成为140余人的“百姓大舞台”队伍。

“最初我们人比较少,后来许多退休的、志同道合的人纷纷加入,我们这个团队就不断壮大了。”对任何一个团队来说,资金都是个大问题。无论是乐器、音响还是服装,甚至演员们的吃饭、团建,都需要钱。明广义自己承担起来,默默解决了这些问题,不为别的,只是想把老曲艺传承下去。队员们来参加活动,只需全身心投入到为群众表演和服务中,不用为其他事儿操心。

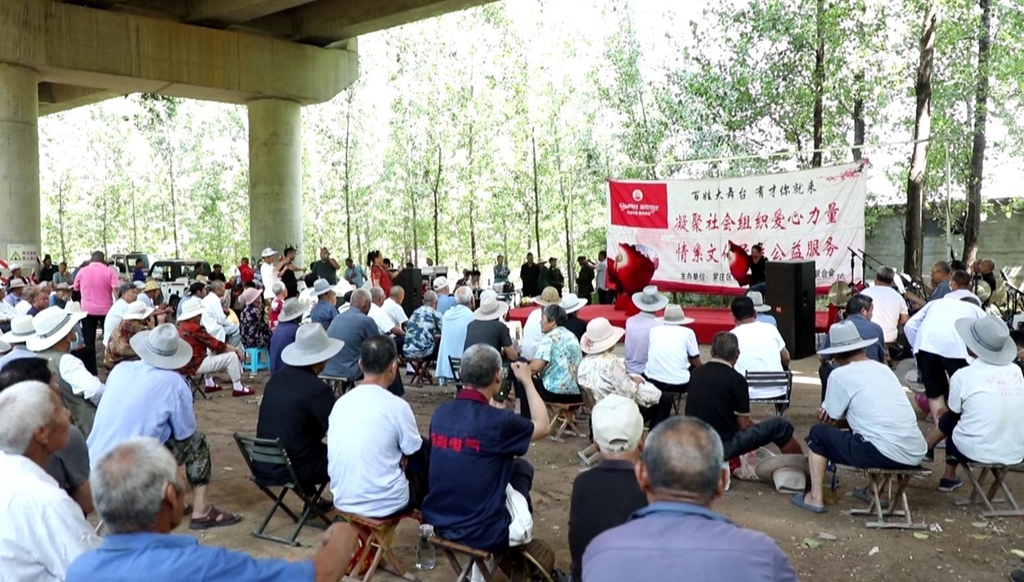

每逢农历“三、八”“四、九”“五、十”,艺术团都要到固定地点进行演出,这是他们和附近观众早已达成的默契。2024年6月1日,在册山街道房沙沟村,一场如约而至的演出赢得了观众们的阵阵喝彩,一首《外婆的澎湖湾》让在场的“老小孩”们回忆起久违的童年,眼里闪烁着泪光。

艺术团成员平均年龄60来岁,一位位年过花甲却身体硬朗、精神抖擞的大爷们,在各自的分工中扮演着重要角色。演员们不只会唱美声,还能根据群众需求表演柳琴戏、京剧、黄梅戏、豫剧等非遗戏曲。在伴奏区,20多位老人各持二胡等乐器,与表演者配合得天衣无缝。

既然艺术团和演出都是公益的,那么服务可以再多点。除了文艺表演,在演出现场,雷打不动的还有“义剪专区”。李金华、邵长娥、张成云三位志愿者身穿红马甲,为每位老人义务理发。人均年龄64岁的他们,有一个走到哪带到哪的理发工具箱,箱子里装满了理发用具。有的群众理完发后硬要塞钱,76岁的李金华笑着摇摇头:“非要给钱的话,下次我就不来啦!”当天上午,志愿者共为49名群众义务理发。在逢集人多的时候,三位理发师一天能服务100多人。

“很辛苦吧?为什么年纪这么大了还要坚持?”面对记者的疑问,志愿者们笑了笑,“很多老人留守在家,出行不便,就盼着表演这天来让我们给理发哩……”

“观众越多,演员们表演起来越有劲。”明广义不光爱惜演员,对观众们也格外重视。南头村表演场地无遮阴,明广义便自掏腰包2000余元,购买遮阳网为群众搭起“遮阴棚”。群众只需自带小马扎,即可享受半天的免费文艺演出。

除了册山,高都、黄山、褚墩等周边街镇,处处都留下了艺术团演员们的身影。奔走在不同的村居,参加各类文体活动、文艺演出,艺术团都得到了广大群众充分肯定和认可。

为了更好地传承非遗文化,让广大群众喜欢上老曲艺,明广义和他的艺术团做出了很多努力。他们把乡村振兴内容编入快板,参与区级宣讲比赛并在不同的场所表演,台上滔滔不绝,台下掌声雷动。他们活跃在各村“村晚”,用“乡下锣鼓乡下打”作为创演的基本功,用地方方言创作,亮出了人见人爱的“村晚”法宝。

“他们唱歌好,跳舞也好,还是现场表演,看了真过瘾。”册山街道的老百姓津津乐道。

2024年,明广义有一个心愿:希望拥有一辆流动舞台车,将演员们的“家伙什”装到里面,方便团员们把表演艺术送到每个村庄,丰富广大群众的文化生活,不断满足群众的精神文化需求,继而让更多的群众关注、传承非遗戏曲文化。

通讯员 刘文法

本端所刊登的临沂日报报业集团旗下媒体作品版权,均为临沂日报报业集团所属媒体及作者或页面内声明的版权人所有。未经临沂日报报业集团相应媒体授权,任何网站或组织不得以任何形式转载、复制、编辑或发布。违反上述声明者,临沂日报报业集团所属媒体将追究其相关法律责任。

不良信息举报电话:0539-8966111