为什么突然停药会出现血压反跳现象

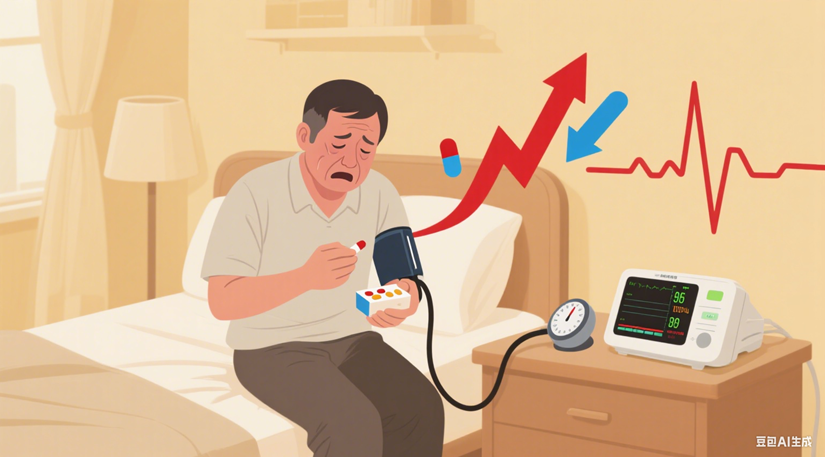

在临沂客户端讯 在高血压的长期管理中,突然停用或自行减量降压药是非常危险的行为,可能引发血压反跳现象,即血压突然显著升高,甚至超过治疗前水平,严重时可能诱发心脑血管急症,如脑出血、心肌梗死等。今天我们就从药物作用机制和人体生理调节的角度,详细解析这一现象背后的原因。

一、血压反跳现象的本质:药物与身体的 “动态平衡被打破”

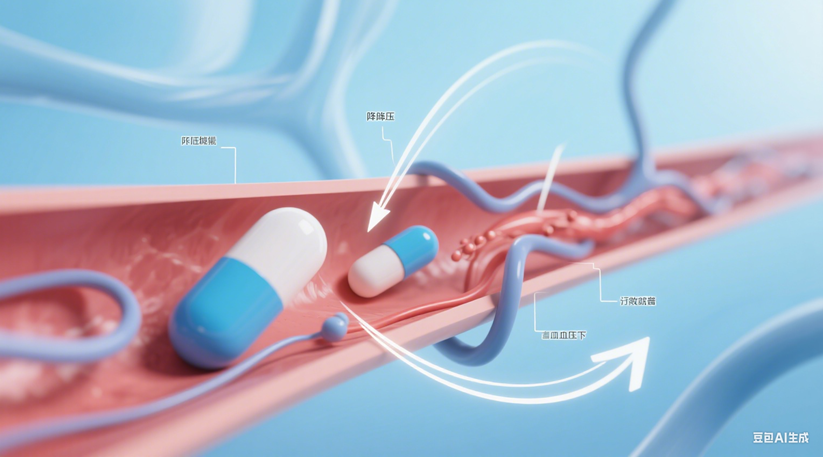

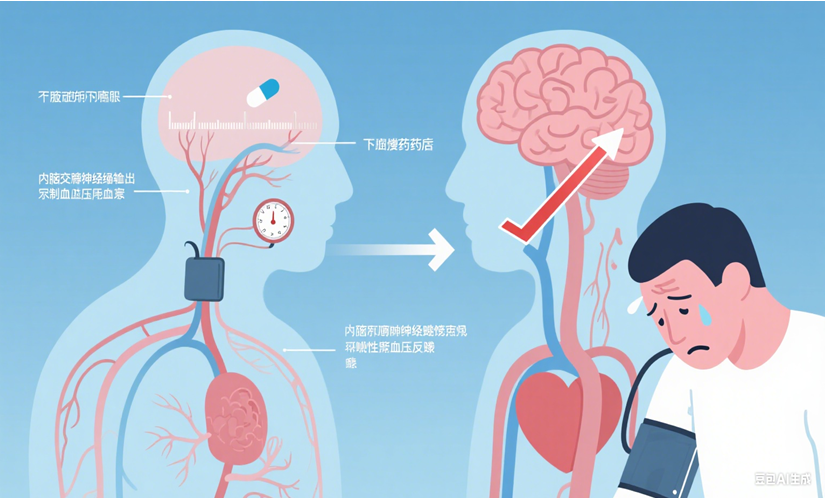

降压药的作用并非简单“压制”血压,而是通过调节人体的生理机制(如神经—体液调节、血管张力、血容量等),帮助血压维持在正常范围。长期规律服药后,身体会逐渐适应药物的作用,形成一种新的动态平衡。此时突然停药或减量,身体来不及通过自身调节系统(如肾素 —血管紧张素—醛固酮系统、交感神经系统等)重新建立平衡,就会导致血压剧烈波动。

二、不同类型降压药的反跳机制及原因

不同种类的降压药作用靶点不同,停药后引发反跳的具体机制也各有特点:

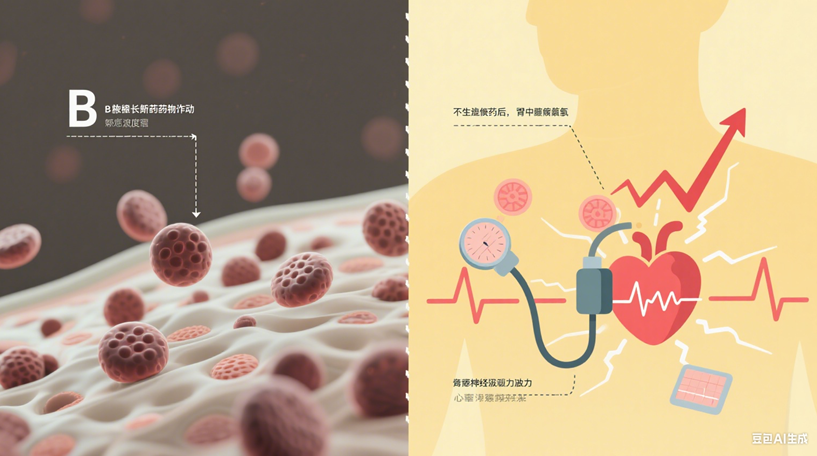

1.β受体阻滞剂(如普萘洛尔、美托洛尔)

作用机制:通过抑制交感神经活性(减少肾上腺素、去甲肾上腺素的作用),降低心率、减弱心肌收缩力,从而降低血压。停药反跳原因:长期用药会使身体的β受体 “代偿性增生”(即受体数量增加、敏感性增强),以对抗药物的抑制作用。突然停药后,这些“增多且敏感”的β受体突然暴露于体内正常水平的肾上腺素、去甲肾上腺素中,导致交感神经活性反弹性过度激活,表现为心率骤升、血压飙升,甚至诱发心绞痛或心律失常。

2.钙通道阻滞剂(如硝苯地平、维拉帕米)作用机制:通过阻断血管平滑肌细胞的钙通道,减少钙离子内流,使血管扩张(尤其是动脉),降低外周阻力,从而降压。停药反跳原因:长期用药后,血管平滑肌细胞可能对钙通道阻滞剂产生适应性变化(如钙通道功能上调)。突然停药后,血管对缩血管物质(如内皮素、血管紧张素Ⅱ)的反应性显著增强,导致血管迅速收缩,血压反跳性升高。

3.血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI,如卡托普利)和血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB,如氯沙坦)

作用机制:通过抑制肾素—血管紧张素—醛固酮系统(RAAS),减少血管紧张素Ⅱ的生成或阻断其作用,从而扩张血管、减少水钠潴留。停药反跳原因:长期用药会抑制 RAAS 的活性,但突然停药后,RAAS 系统会迅速“反弹激活”,血管紧张素Ⅱ水平骤升,导致血管强烈收缩、血压升高,同时伴随醛固酮分泌增加,引起水钠潴留,进一步加重血压波动。

4.其他类药物(如利尿剂、中枢性降压药)

利尿剂(如氢氯噻嗪):长期用药通过排钠利尿降低血容量,突然停药可能因血容量回升导致血压波动,但反跳现象相对较轻。中枢性降压药(如可乐定):通过抑制中枢交感神经输出降压,突然停药会导致中枢交感神经兴奋性反跳性增高,引发严重的血压反跳,甚至出现头痛、心悸等症状。

三、血压反跳的危害与典型表现

三、血压反跳的危害与典型表现

短期危害:血压急剧升高可能导致头痛、头晕、心悸、视力模糊等症状,严重时可诱发高血压危象(血压>180/120 mmHg,伴靶器官损害)、高血压脑病、急性左心衰竭等急症。长期影响:频繁的血压波动会加速动脉粥样硬化进程,增加心脑血管事件(如心梗、脑梗)的风险。高危人群:本身合并冠心病、糖尿病、慢性肾病的患者,停药后反跳的风险更高,后果更严重。四、正确做法:降压药调整必须 “循序渐进,遵医嘱”

1.绝对禁止自行停药或减量:降压治疗是长期过程,是否停药、如何调整剂量需由医生根据血压控制情况、靶器官状态、合并疾病等综合评估(例如部分早期轻度高血压患者,经生活方式干预后血压稳定正常,可在医生严密监测下尝试逐步减量,但需持续观察数月)。

2.如需换药或停药,需逐步过渡:例如,β受体阻滞剂停药需至少2 周以上的减量过程,避免突然中断;中枢性降压药(如可乐定)需通过 “阶梯式减量”逐步停药。

3.漏服药物的处理原则:偶尔漏服1次,若接近下次服药时间(如超过 12 小时),无需补服,下次按原剂量服用即可;若漏服时间较短,可补服半量,但需注意避免夜间服药导致低血压。

4.长效药物更安全:优先选择每天1次给药的长效降压药(如氨氯地平、厄贝沙坦等),血药浓度稳定,漏服或突然停药后反跳风险更低。

五、温馨提醒:降压治疗的核心是 “平稳达标,长期管理”

血压管理的关键不是“快速降压”,而是通过规律用药和生活方式调整(如低盐饮食、减重、运动、戒烟限酒等),使血压长期平稳控制在目标值(一般患者<140/90 mmHg,合并糖尿病、肾病者<130/80 mmHg)。任何药物调整都应在医生和药师的指导下进行,避免因擅自停药 “功亏一篑”,甚至危及生命。

(沂南县人民医院 高芹凤 薛建华 刘晓彦)

本端所刊登的临沂日报报业集团旗下媒体作品版权,均为临沂日报报业集团所属媒体及作者或页面内声明的版权人所有。未经临沂日报报业集团相应媒体授权,任何网站或组织不得以任何形式转载、复制、编辑或发布。违反上述声明者,临沂日报报业集团所属媒体将追究其相关法律责任。

不良信息举报电话:0539-8966111