红色沂蒙·回望烽火岁月丨沂蒙母亲王换于

1938年8月,中共苏鲁豫皖边区省委书记郭洪涛率领南下部队来到沂水岸堤(今属沂南县),与先期到达这里的八路军山东人民抗日游击第四支队北路部队会合,并最终确定驻扎岸堤,创建以沂蒙山区为中心的抗日根据地。共产党和八路军的到来,改变了东辛庄一位老大娘的命运,党给了她一个名字——王换于。

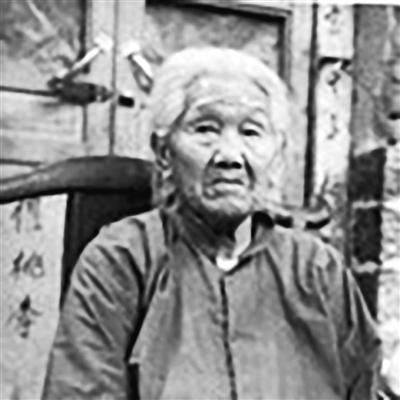

沂蒙母亲王换于

年过半百参加革命

1938年是全面抗战爆发的第二年。12月,东辛庄一位老大娘在女八路闫淑媛、王兴的介绍下加入了中国共产党。她是本村第一名共产党员。当年因家境贫困,于家用两斗谷子换来的,嫁入于家入了夫姓,人人都叫她“于王氏”。入党得有自己的名字,组织上便给她起了个名“王换于”。

根据地创建初期,发展党员、发动群众是首要任务。王换于在本村首先发展了两名党员,成立了该村第一个党小组。他们积极在本村发展新的对象,开展工作。该村很快成立了妇委会、儿童团、青年民兵等组织。那时群众生活困难,为完成募集军粮的任务,王换于常常把自家的粮食垫上;动员参军时,有的群众思想不通,当着面骂她,她依然赔着笑脸做工作。

在她的影响下,她的两个儿子于学荣、于学翠和大儿媳张淑贞都相继加入了共产党。王换于家是沂蒙山区抗日根据地革命群众的先进代表,也是沂蒙山区革命家庭的先进代表。王换于带领全家、全村,全身心地投入到发动群众的工作中。1939年初,王换于被民主选举为艾山乡副乡长、村妇救会会长,她又把发动群众、发展党员的工作做到了全乡。

1939年夏天,中共中央山东分局和八路军第一纵队领导徐向前、朱瑞等来到沂南县马牧池乡东辛庄,住在了王换于家。东辛庄“三面环水水连山”,地势险要,日军不敢在村子里驻扎,但人民的队伍八路军却敢在这里住下。徐向前说:“我们共产党人只要依靠群众,绝处也能求生。”

他们在王换于家进行了座谈,对沂蒙人民有了进一步的认知。徐司令在王换于家召开了一次高级干部会议。省委书记郭洪涛,八路军山东纵队的黎玉、张经武、王建安,一纵的刘子超、李竹如、罗舜初、张雨帆、谢有法、陈若克等十几个人也都陆续来到。当时新婚一年的朱瑞和陈若克夫妇便被安排住在了王换于家。为筹备八路军第一纵队的成立事宜,政委朱瑞非常繁忙,他正需要一个相对安静的环境起草第一纵队成立的系列文件。他的爱人陈若克除了照顾他生活起居外,还担任一纵直属科科长,在这居住期间,王换于协助她深入周边村开展了妇女工作调研。首长们在该村期间,王换于安排该村的青年民兵在村外巡逻,她和家人就晚上值更,全心全意保卫着八路军首长的安全。

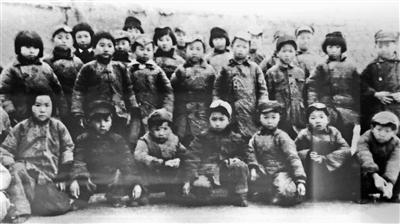

一群孩子的抚养

1939年夏,八路军第一纵队司令员徐向前和政委朱瑞带领山东纵队机关及《大众日报》社转移到了东辛庄一带。八路军山东纵队首长和《大众日报》社的同志们还有一批随军的孩子,大的七八岁,小的才刚出生。山东分局办了个战时托儿所,王换于的大女儿于淑琴也帮着照看。一次,王换于去看望这些孩子们,发现女同志因忙于抗战工作,没有时间和精力照顾孩子,加之沂蒙山区特别贫困,没有什么营养品,孩子们被磕打得精瘦。王换于看了一阵心酸,就向首长建议给孩子找奶母,分散喂养,这样既能很好照料孩子,打起仗来也好掩护。首长接受了这个建议,就安排她去完成这项任务。那时候,找奶母没那么容易,她借着副乡长和村妇救会长的身份,挨村挨户打听,最后将27个孩子全部安排了下去。她的二儿媳陈洪良正在哺乳期,也喂养了一个吃奶的孩子。王换于想:抚养孩子也是为了抗战,所以不论到哪个村里发动抗战工作,总忘不了到户里去看看抚养的孩子,她又成了地下托儿所的所长了。

王换于抚养的孩子

一次她去邻村看望烈士的爱人刘仕铁寄养的孩子,抚养孩子的人家没有奶,孩子瘦得不像个样,她一阵心酸,就将孩子抱回了家。她对二儿媳说:“这是烈士的后代!让他吃奶,让咱的孩子吃粗的。咱的孩子就是磕打死了,你还能生育,烈士的孩子死了,就断了根了。”后来,陈洪良的头两个孩子都因营养不良没能成活,可她抚养的几个孩子却一个也未受损失。在那兵荒马乱的时代,抚养这么多孩子不无危险,王换于出生入死,想方设法渡过一个个难关,摆脱了一次次危险。

因为孩子的原因,来她家的同志也越来越多。她家有时一天开七八次、十几次饭,天都还不黑。凡是来的同志都饿着肚子,有的同志半夜里来叫门,她也起来给做饭。二儿媳陈洪良和大女儿于淑琴专管做饭,用大盆泡粮食,天还未亮就起来推磨、烙煎饼。这帮没吃完,那帮又来了,为了给大伙做饭,她俩自己都经常吃不上。因为来的同志多,她家的存粮也很快吃光,她东凑西借,借来粮食让同志们吃好、吃饱。

这些随军的孩子,受到沂蒙山区群众的掩护和抚育,度过了艰难困苦的抗日战争时期,很多孩子直到日本投降后才陆续被接走。他们与“沂蒙妈妈”建立起了血浓于水般的亲情。

救护白铁华 义葬陈若克

从1939年夏天起,日军对沂蒙山区开始了大“扫荡”。在日军“扫荡”前,王换于和村长发动群众在山上挖了许多洞,掩藏八路军伤病员。战士们白天藏在山洞里,晚上到村民家吃饭。环境恶劣时,她和村民就把饭送到山洞里。

1941年冬,日军铁壁合围大“扫荡”时,《大众日报》社的白铁华为掩护同志不幸被日军抓捕。日军对他严刑拷打,寒冬中扒光他身上的衣服,用点燃的香、烧红了的刺刀烙他的身体。白铁华身上百分之八十的皮肉被烙糊了。日军看他活不成了,便放松了看管,他得到一位老人的救助。日军走后,他凭着坚强的毅力朝向部队经常驻扎的北大山爬去,被同志们发现了,将他送到了堡垒户王换于家。

王换于救护过很多伤员,从来没见过这么严重的。只见他浑身血肉模糊,前胸、后背和四肢的皮肉都像烙熟了一样,一块一块地往下掉,身上流出来的不像脓不像血,是奇臭难闻的恶水。他的脸色难看,面目全非,神志不清,只有一口气了。王换于怀着一丝希望,立即进行抢救,像喂孩子一样,把他轻轻揽在怀里,用左胳膊托着他的头,叫老伴用火镰慢慢地撬开他的牙齿,大女儿于淑琴用汤匙将红糖茶水慢慢送进他的嘴里。连续三天三夜,全家人没敢合眼,细心观察着他的每一个反应,经过全家人的精心救护,白铁华终于脱离了生命危险。王换于开始到处打听治疗烫伤的药方,托猎人打獾调制獾油、用香油和出生小老鼠制成“老鼠油”,想尽一切办法救护白铁华。大女儿于淑琴更是不顾他身上伤口因化脓溃烂而发出的恶臭,不避男女之嫌,用艾蒿水给他洗伤口,她想的是一个战士的生命和革命战争的胜利。在王换于全家精心照料下,白铁华奇迹般被救活了。

在这次大“扫荡”中,中共中央山东分局书记朱瑞同志的爱人陈若克壮烈牺牲。在11月7日从大崮山撤退的时候,她拖着快要临产的身子,不幸落入敌人手里,早产下一名女婴。她和早产的女儿被转运到沂水城日本宪兵司令部,受尽了酷刑。日军对她软硬兼施,但她始终不向敌人屈服,怀抱婴儿壮烈牺牲。中共山东分局敌工人员打探到了她的消息,王换于派二儿子于学荣跟随敌工人员将陈若克母女遗体从虎口秘密运回。她变卖了一块田地和两棵树,按照当地风俗举行了葬礼,并将烈士母女埋葬在了自家田地里(1953年迁葬孟良崮烈士陵园)。

“沂蒙母亲王换于”展室雕塑

保存《山东省联合大会材料汇编》

1941年冬,日军大“扫荡”紧急关头,省临时参议会副参议长马保三把《山东省联合大会材料汇编》交给王换于掩藏。他一改过去乐哈哈的面容,语重心长地对她说:“换于同志,根据地的许多干部和战士都曾得到过您的帮助和掩护,您为抗日斗争做了大量工作,同志们永远不会忘记您。现在把这本书交给您保藏,这要比掩护一个战士或干部还重要得多。咱们全山东所有抗日领导机构和干部名单都在上面,要是落到敌人手里,将对我们造成极大损失。您要千方百计把这本书保存好,等战争胜利了我们再来取。”

在东辛庄,曾有许多首长和同志在群众的掩护下脱过险。该村村民在隔河靠山的隐蔽处挖了许多山洞子。王换于家就在吉太岩山上挖了三个山洞,家中的东屋里也挖了地洞。《大众日报》社、北海银行等部门的物资和钱款,曾在该庄掩藏保护,丝毫未受损失。马保三同志把书交给王换于,是经过深思熟虑的。

王换于想,凭自己在这一带几年来抗战的基础和条件,保藏好这么一本书,还是有把握的。她把那本书当成了心肝宝贝,用一块印花棉布包好,收藏起来,一心等待着胜利的消息。为保存好这本书,她将书挪过许多地方,躲过了日军无数次“扫荡”,躲过了国民党还乡团的翻天覆地的搜查。日本投降后,她把所有当年省委机关及个人寄存在她家的东西都如数归还上交,唯一留下来的就是这本书,她信守着对马保三的承诺,盼着他来取。由于后来战事频繁,许多首长离别后没有再回来。新中国成立了,可马保三还是没派人来,这本书的归还成了王换于最大的心事。

1978年,王换于已经90岁了,她等来了沂南县文化馆负责文物工作的同志,她将这本保藏了37载的文献资料终于归还给了党组织,了却了一桩心事。这本书现保存于山东省档案馆。

蒙冤受屈依然信念坚定

解放战争时期,王换于支持两个儿子积极报名参加了沂南县子弟兵团,成为首批开赴前线的民兵。从1947年正月他们跟随华东野战军第四纵队第十一师在火线上抢救伤员,先后参加了鲁南战役、莱芜战役、泰蒙战役、孟良崮战役、南麻战役,然后又分到西线兵团,直到这年9月复员回家。孟良崮战役期间,儿子在前线,王换于和两个儿媳在家挑起了拥军支前和组织变工生产的重担。一面组织全村妇女做军衣、军鞋,碾米、磨面,一面组织男女劳力互助生产。战役打响的紧张时刻,她和大儿媳张淑贞带动全村妇女加入到转移救护伤员工作中。

在1947年土改复查中,王换于被错误地划分为了富农分子,在群众大会上挨了批斗,生命一度受到威胁。最令她痛心的是:她还被错误地开除出党。但难能可贵的是,当她受到诬陷、被冤枉、被错误处理的时候,仍然能服从组织,即使“不是党员了”,仍能继续不遗余力地为党工作。1948年9月,沂南、沂东两县,组织第四批担架队支援济南战役,由鲁中劳动英雄朱富胜带领随主力部队转战。王换于又让两个儿子报名参加,虽然儿子对于土改复查没能纠正错误,心中或多或少存有意见,但母亲的大义和宽广的胸襟,让他俩从心里油然起敬。他俩是受母亲影响参加了共产党,十多年来跟着母亲干革命,出生入死毫无怨言。兄弟俩跟随华东野战军第七纵队驰骋战场,不畏艰险,全力服务。在淮海战役中,跟随主力部队苦战65天,出色完成了支前任务。沂南担架团被华东支前司令部授予“华东第一模范担架团”的称号,同时受到了第七纵队的嘉奖。

1954年,她带着心事来到北京外甥女婿杨在之家,顺便看望当年的首长和同志们。到了北京,她才知道朱瑞早在1948年10月1日攻打义县时牺牲。对比为革命事业牺牲的朱瑞和陈若克,自己的委屈又算什么!当胡奇才、陈沂、马楠、刘锦茹等领导安慰她的时候,她说:“俺本来就是一个平民百姓,跟着共产党干革命不是为的升官发财,是为了国家,为了人民。新中国成立了,人民翻了身,俺高兴。抬起头来干工作,只要对得起组织,对得起人民,什么事都会弄明白的,只要心里装着党,就有盼头。”

恢复党籍 重获新生

王换于是不仅从组织上入了党,也是从思想上加入了中国共产党的党员。在被开除出党的漫长岁月里,她初衷不改,始终如一,一直按照一个共产党员的标准要求自己。

1982年6月14日,中共沂南县委就王换于1947年土改复查中受到错误处理的问题,作出恢复王换于党籍的决定。这是一个让王换于翘首盼望了35年,苦苦等待了35年的日子。当马牧池公社党委工作人员当面向她宣布这一决定时,她激动不已,禁不住老泪纵横。这一年她已是94周岁高龄,35年来,她默默忍受着不公,对党依然忠贞不二。这以后,从全国各地来的小车纷纷奔向东辛庄,他们来看望在那个战火纷飞的年代救护了自己的恩人。1989年1月31日,王换于永远离开了这片为之奋斗过的热土,终年101岁。作家赵冬苓以王换于为原型创作了剧本《沂蒙》,被拍成了42集大型电视连续剧。

王换于作为战争年代千万沂蒙妇女的杰出代表,谱写了一曲沂蒙精神的颂歌。她的名字永远铭刻在了沂蒙抗战的历史上,化为一个耀眼的符号——“沂蒙母亲”。

市委市直机关工委 市委党史研究院(市地方史志研究院)供稿

本端所刊登的临沂日报报业集团旗下媒体作品版权,均为临沂日报报业集团所属媒体及作者或页面内声明的版权人所有。未经临沂日报报业集团相应媒体授权,任何网站或组织不得以任何形式转载、复制、编辑或发布。违反上述声明者,临沂日报报业集团所属媒体将追究其相关法律责任。

不良信息举报电话:0539-8966111