沂蒙文化密码丨临沂孔庙:礼乐之地 斯文在兹

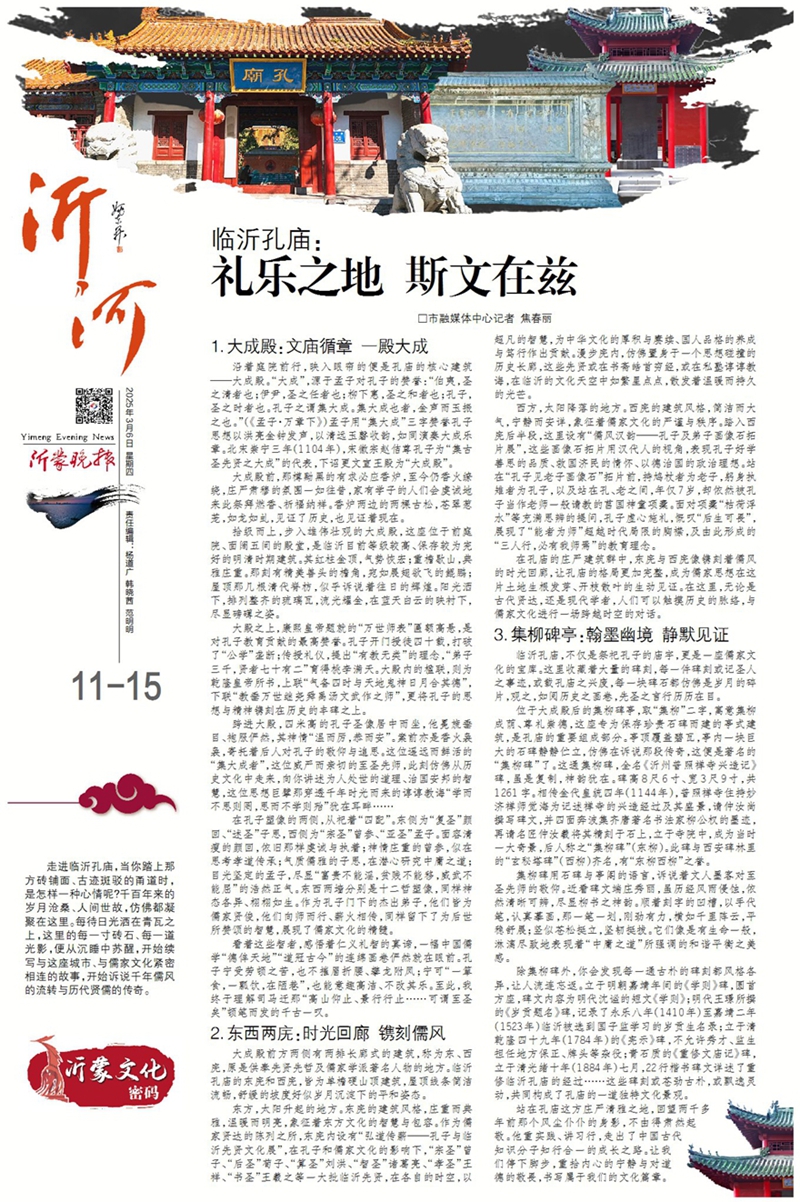

走进临沂孔庙,当你踏上那方砖铺面、古迹斑驳的甬道时,是怎样一种心情呢?千百年来的岁月沧桑、人间世故,仿佛都凝聚在这里。每待日光洒在青瓦之上,这里的每一寸砖石、每一道光影,便从沉睡中苏醒,开始续写与这座城市、与儒家文化紧密相连的故事,开始诉说千年儒风的流转与历代贤儒的传奇。

1.大成殿:文庙循章 一殿大成

沿着庭院前行,映入眼帘的便是孔庙的核心建筑——大成殿。“大成”,源于孟子对孔子的赞誉:“伯夷,圣之清者也;伊尹,圣之任者也;柳下惠,圣之和者也;孔子,圣之时者也。孔子之谓集大成。集大成也者,金声而玉振之也。”(《孟子·万章下》)孟子用“集大成”三字赞誉孔子思想以洪亮金钟发声,以清远玉磬收韵,如同演奏大成乐章。北宋崇宁三年(1104年),宋徽宗赵佶尊孔子为“集古圣先贤之大成”的代表,下诏更文宣王殿为“大成殿”。

大成殿前,那樽黝黑的有求必应香炉,至今仍香火缭绕,庄严肃穆的氛围一如往昔,家有学子的人们会虔诚地来此祭拜燃香、祈福纳祥。香炉两边的两棵古松,苍翠葱茏,如龙如虬,见证了历史,也见证着现在。

拾级而上,步入雄伟壮观的大成殿,这座位于前庭院、面阔五间的殿堂,是临沂目前等级较高、保存较为完好的明清时期建筑。其红柱金顶,气势恢宏;重檐歇山,典雅庄重。那刻有精美兽头的檐角,宛如展翅欲飞的鲲鹏;屋顶那几根清代脊枋,似乎诉说着往日的辉煌。阳光洒下,排列整齐的琉璃瓦,流光耀金,在蓝天白云的映衬下,尽显磅礴之姿。

大殿之上,康熙皇帝题就的“万世师表”匾额高悬,是对孔子教育贡献的最高赞誉。孔子开门授徒四十载,打破了“公学”垄断;传授礼仪,提出“有教无类”的理念,“弟子三千,贤者七十有二”育得桃李满天。大殿内的楹联,则为乾隆皇帝所书,上联“气备四时与天地鬼神日月合其德”,下联“教垂万世继尧舜禹汤文武作之师”,更将孔子的思想与精神镌刻在历史的丰碑之上。

跨进大殿,四米高的孔子圣像居中而坐,他冕旒垂目、袍服俨然,其神情“温而厉,恭而安”。案前亦是香火袅袅,寄托着后人对孔子的敬仰与追思。这位遥远而鲜活的“集大成者”,这位威严而亲切的至圣先师,此刻仿佛从历史文化中走来,向你讲述为人处世的道理、治国安邦的智慧,这位思想巨擘那穿透千年时光而来的谆谆教诲“学而不思则罔,思而不学则殆”犹在耳畔……

在孔子塑像的两侧,从祀着“四配”。东侧为“复圣”颜回、“述圣”子思,西侧为“宗圣”曾参、“亚圣”孟子。面容清瘦的颜回,依旧那样虔诚与执着;神情庄重的曾参,似在思考孝道传承;气质儒雅的子思,在潜心研究中庸之道;目光坚定的孟子,尽显“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的浩然正气。东西两墙分别是十二哲塑像,同样神态各异、栩栩如生。作为孔子门下的杰出弟子,他们皆为儒家贤俊,他们向师而行、薪火相传,同样留下了为后世所赞颂的智慧,展现了儒家文化的精髓。

看着这些智者,感悟着仁义礼智的真谛,一幅中国儒学“德侔天地”“道冠古今”的连绵画卷俨然就在眼前。孔子宁受劳顿之苦,也不摧眉折腰、攀龙附凤;宁可“一箪食,一瓢饮,在陋巷”,也能意趣高洁、不改其乐。至此,我终于理解司马迁那“高山仰止、景行行止……可谓至圣矣”顿笔而发的千古一叹。

2.东西两庑:时光回廊 镌刻儒风

大成殿前方两侧有两排长廊式的建筑,称为东、西庑,原是供奉先贤先哲及儒家学派著名人物的地方。临沂孔庙的东庑和西庑,皆为单檐硬山顶建筑,屋顶线条简洁流畅,舒缓的坡度好似岁月沉淀下的平和姿态。

东方,太阳升起的地方。东庑的建筑风格,庄重而典雅,温暖而明亮,象征着东方文化的智慧与包容。作为儒家贤达的陈列之所,东庑内设有“弘道传薪——孔子与临沂先贤文化展”,在孔子和儒家文化的影响下,“宗圣”曾子、“后圣”荀子、“算圣”刘洪、“智圣”诸葛亮、“孝圣”王祥、“书圣”王羲之等一大批临沂先贤,在各自的时空,以超凡的智慧,为中华文化的厚积与赓续、国人品格的养成与笃行作出贡献。漫步庑内,仿佛置身于一个思想碰撞的历史长廊,这些先贤或在书斋皓首穷经,或在私塾谆谆教诲,在临沂的文化天空中如繁星点点,散发着温暖而持久的光芒。

西方,太阳降落的地方。西庑的建筑风格,简洁而大气,宁静而安详,象征着儒家文化的严谨与秩序。踏入西庑后半段,这里设有“儒风汉韵——孔子及弟子画像石拓片展”,这些画像石拓片用汉代人的视角,表现孔子好学善思的品质、救国济民的情怀、以德治国的政治理想。站在“孔子见老子画像石”拓片前,持鸠杖者为老子,躬身执雉者为孔子,以及站在孔、老之间,年仅7岁,却依然被孔子当作老师一般请教的莒国神童项橐。面对项橐“枯荷浮水”等充满思辨的提问,孔子虚心施礼,慨叹“后生可畏”,展现了“能者为师”超越时代局限的胸襟,及由此形成的“三人行,必有我师焉”的教育理念。

在孔庙的庄严建筑群中,东庑与西庑像镌刻着儒风的时光回廊,让孔庙的格局更加完整,成为儒家思想在这片土地生根发芽、开枝散叶的生动见证。在这里,无论是古代贤达,还是现代学者,人们可以触摸历史的脉络,与儒家文化进行一场跨越时空的对话。

3.集柳碑亭:翰墨幽境 静默见证

临沂孔庙,不仅是祭祀孔子的庙宇,更是一座儒家文化的宝库。这里收藏着大量的碑刻,每一件碑刻或记圣人之事迹,或载孔庙之兴废,每一块碑石都仿佛是岁月的碎片,观之,如阅历史之画卷,先圣之言行历历在目。

位于大成殿后的集柳碑亭,取“集柳”二字,寓意集柳成荫、尊礼崇德,这座专为保存珍贵石碑而建的亭式建筑,是孔庙的重要组成部分。亭顶覆盖碧瓦,亭内一块巨大的石碑静静伫立,仿佛在诉说那段传奇,这便是著名的“集柳碑”了。这通集柳碑,全名《沂州普照禅寺兴造记》碑,虽是复制,神韵犹在。碑高8尺6寸、宽3尺9寸,共1261字。相传金代皇统四年(1144年),普照禅寺住持妙济禅师觉海为记述禅寺的兴造经过及其盛景,请仲汝尚撰写碑文,并四面奔波集齐唐著名书法家柳公权的墨迹,再请名匠仲汝羲将其精刻于石上,立于寺院中,成为当时一大奇景,后人称之“集柳碑”(东柳)。此碑与西安碑林里的“玄秘塔碑”(西柳)齐名,有“东柳西柳”之誉。

集柳碑用石碑与亭阁的语言,诉说着文人墨客对至圣先师的敬仰。近看碑文端庄秀丽,虽历经风雨侵蚀,依然清晰可辨,尽显柳书之神韵。顺着刻字的凹槽,以手代笔,认真摹画,那一笔一划,刚劲有力,横如千里阵云,平稳舒展;竖似苍松挺立,坚韧挺拔。它们像是有生命一般,淋漓尽致地表现着“中庸之道”所强调的和谐平衡之美感。

除集柳碑外,你会发现每一通古朴的碑刻都风格各异,让人流连忘返。立于明朝嘉靖年间的《学则》碑,圆首方座,碑文内容为明代沈谧的短文《学则》;明代王璟所撰的《岁贡题名》碑,记录了永乐八年(1410年)至嘉靖二年(1523年)临沂被选到国子监学习的岁贡生名录;立于清乾隆四十九年(1784年)的《宪示》碑,不允许秀才、监生担任地方保正、牌头等杂役;青石质的《重修文庙记》碑,立于清光绪十年(1884年)七月,22行楷书碑文详述了重修临沂孔庙的经过……这些碑刻或苍劲古朴,或飘逸灵动,共同构成了孔庙的一道独特文化景观。

站在孔庙这方庄严清雅之地,回望两千多年前那个风尘仆仆的身影,不由得肃然起敬。他重实践、讲习行,走出了中国古代知识分子知行合一的成长之路。让我们停下脚步,重拾内心的宁静与对道德的敬畏,书写属于我们的文化篇章。

市融媒体中心记者 焦春丽

本端所刊登的临沂日报报业集团旗下媒体作品版权,均为临沂日报报业集团所属媒体及作者或页面内声明的版权人所有。未经临沂日报报业集团相应媒体授权,任何网站或组织不得以任何形式转载、复制、编辑或发布。违反上述声明者,临沂日报报业集团所属媒体将追究其相关法律责任。

不良信息举报电话:0539-8966111