沂河·古调丨鲁南渔鼓

鲁南渔鼓历史悠久,流传并盛行于临沂一带,主要分布在临沂市,枣庄、泰安、新泰、邹城、寿光、诸城、沂源、日照、莱芜等市县区亦有流传。

历史渊源

渔鼓,可以上溯至唐代的“道情”,是道士们传道或者化斋时所叙述的道家之事和道家之情。他们叙情的方式是打渔鼓,唱道歌,所以“打渔鼓,唱道歌”是连起来说的,如唐代的《九真》《承天》(《唐会要》卷三十三)。到了元代,渔鼓已广为传唱,“诸民间子弟,不务生业,辄于城市坊镇,演唱词语,教习杂戏……击渔鼓,惑人集众”(《元史》卷一百五)。明清时期,渔鼓已形成了“有板有眼”的完整唱腔。著名思想家王船山渔鼓和简板配合使用作过《愚古词》(愚古即渔鼓)27首,有“晓风残月,一板一槌,亦自使逍遥自在”(《舟山遗书》第六十四册)之句。后来,“道情”为民间艺人所习用,流入民间后成为穷人讨饭糊口的一种工具和方式,宗教内容渐趋淡化,改唱民间故事、神话传说和英雄故事,由宣扬道教思想的工具完全过渡为富有娱乐性、知识性的民间说唱艺术。据考证,民间说唱属邱祖龙门,尊丘处机为祖师爷。“鲁南渔鼓”在《文化艺术志资料汇编》(山东省文化厅史志办和临沂地区文化局史志办1988年编印)中的记录可追溯至清末,分张、沙、杨、韩、邵、李6大门派,又分24小门。艺术世系谱30世:道德通轩敬,振长守太兴。阴阳来附本,何教永元明。志理董成信,从高司法兴。

兰陵县渔鼓说唱兴起于清光绪年间,至今传承六代,已有120多年的历史。

清朝末期,平邑县有一位闻名山东的举人、渔鼓大师叫邵清传(1855—1939年),他把渔鼓唱遍大江南北,轰动山东,人送外号“盖百县”。宋桂章(艺名宋明海,平邑县温水镇东升村人)拜师邵清传,被收为关门弟子,很快成为山东屈指可数的渔鼓大师。宋桂章的儿子宋相玉跟随父亲赶集演出,16岁时就唱遍全省各地,深受广大观众的喜爱。

郯城渔鼓属邱祖龙门派“沙门弟子”,也有寒门传承,尊丘处机为祖师爷。清末,渔鼓艺人李汝举的曾师爷徐麻子(外号)是曲艺世家,后传其子徐贞俊,徐贞俊唱腔浑厚优美,在鲁南颇有名气。徐贞俊收姜芝善为徒。李汝举又师从姜芝善,经常在鲁南一带演出。李汝举收徒3人。

2016年12月,沂蒙渔鼓说唱(临沂市文化馆、兰陵县、蒙山旅游区、平邑县、临沂经济开发区)被列入临沂市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录。2020年11月,鲁南渔鼓(郯城县)被列入临沂市第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录。2021年11月,鲁南渔鼓被列入山东省省级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。

主要内容

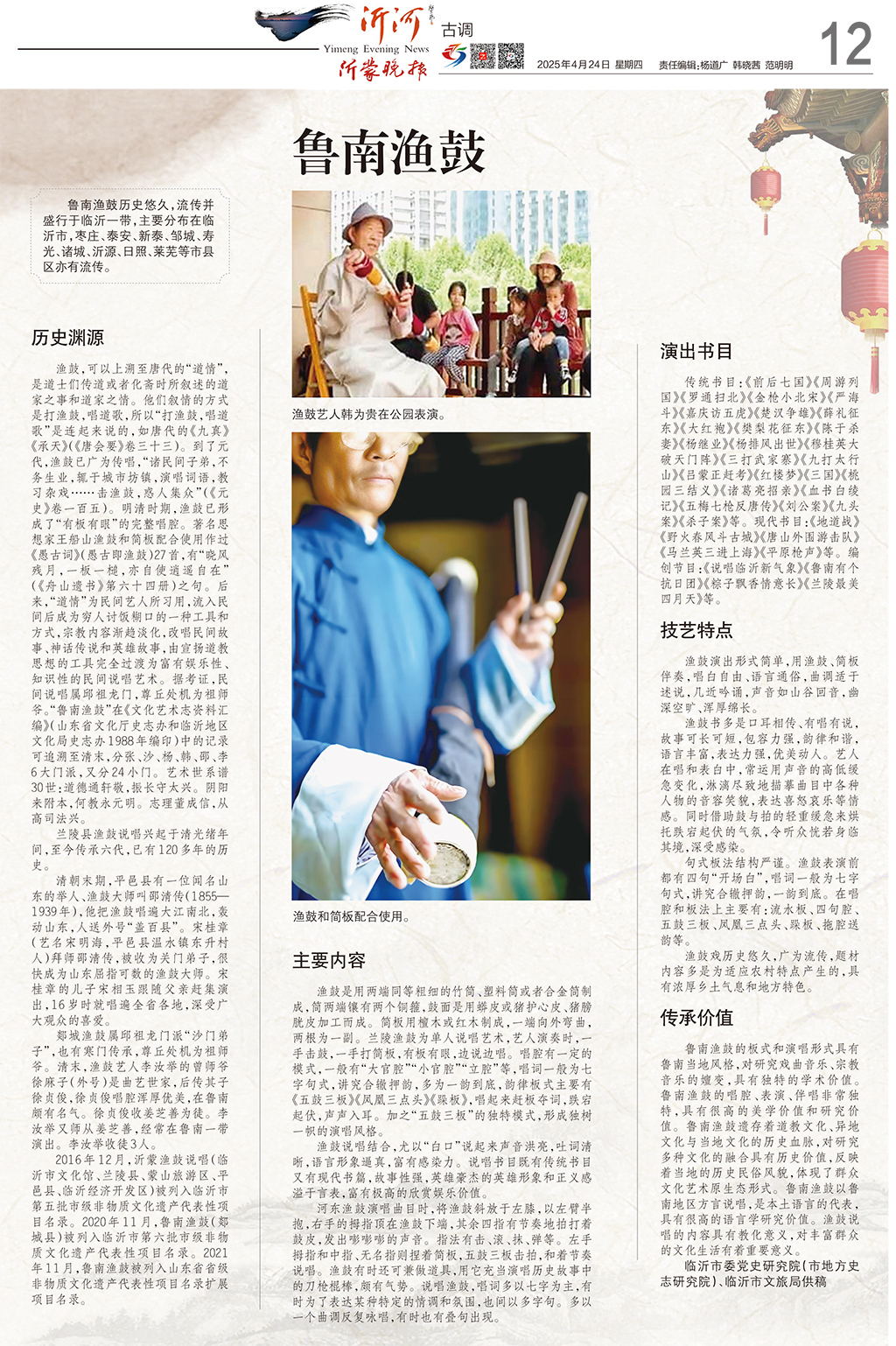

渔鼓是用两端同等粗细的竹筒、塑料筒或者合金筒制成,筒两端镶有两个铜箍,鼓面是用蟒皮或猪护心皮、猪膀胱皮加工而成。简板用檀木或红木制成,一端向外弯曲,两根为一副。兰陵渔鼓为单人说唱艺术,艺人演奏时,一手击鼓,一手打简板,有板有眼,边说边唱。唱腔有一定的模式,一般有“大官腔”“小官腔”“立腔”等,唱词一般为七字句式,讲究合辙押韵,多为一韵到底,韵律板式主要有《五鼓三板》《凤凰三点头》《跺板》,唱起来赶板夺词,跌宕起伏,声声入耳。加之“五鼓三板”的独特模式,形成独树一帜的演唱风格。

渔鼓说唱结合,尤以“白口”说起来声音洪亮,吐词清晰,语言形象逼真,富有感染力。说唱书目既有传统书目又有现代书篇,故事性强,英雄豪杰的英雄形象和正义感溢于言表,富有极高的欣赏娱乐价值。

河东渔鼓演唱曲目时,将渔鼓斜放于左膝,以左臂半抱,右手的拇指顶在渔鼓下端,其余四指有节奏地拍打着鼓皮,发出嘭嘭嘭的声音。指法有击、滚、抹、弹等。左手拇指和中指、无名指则捏着简板,五鼓三板击拍,和着节奏说唱。渔鼓有时还可兼做道具,用它充当演唱历史故事中的刀枪棍棒,颇有气势。说唱渔鼓,唱词多以七字为主,有时为了表达某种特定的情调和氛围,也间以多字句。多以一个曲调反复咏唱,有时也有叠句出现。

演出书目

传统书目:《前后七国》《周游列国》《罗通扫北》《金枪小北宋》《严海斗》《嘉庆访五虎》《楚汉争雄》《薛礼征东》《大红袍》《樊梨花征东》《陈于杀妻》《杨继业》《杨排风出世》《穆桂英大破天门阵》《三打武家寨》《九打太行山》《吕蒙正赶考》《红楼梦》《三国》《桃园三结义》《诸葛亮招亲》《血书白绫记》《五梅七枪反唐传》《刘公案》《九头案》《杀子案》等。现代书目:《地道战》《野火春风斗古城》《唐山外围游击队》《马兰英三进上海》《平原枪声》等。编创节目:《说唱临沂新气象》《鲁南有个抗日团》《粽子飘香情意长》《兰陵最美四月天》等。

技艺特点

渔鼓演出形式简单,用渔鼓、简板伴奏,唱白自由、语言通俗,曲调适于述说,几近吟诵,声音如山谷回音,幽深空旷、浑厚绵长。

渔鼓书多是口耳相传、有唱有说,故事可长可短,包容力强,韵律和谐,语言丰富,表达力强,优美动人。艺人在唱和表白中,常运用声音的高低缓急变化,淋漓尽致地描摹曲目中各种人物的音容笑貌,表达喜怒哀乐等情感。同时借助鼓与拍的轻重缓急来烘托跌宕起伏的气氛,令听众恍若身临其境,深受感染。

句式板法结构严谨。渔鼓表演前都有四句“开场白”,唱词一般为七字句式,讲究合辙押韵,一韵到底。在唱腔和板法上主要有:流水板、四句腔、五鼓三板、凤凰三点头、跺板、拖腔送韵等。

渔鼓戏历史悠久,广为流传,题材内容多是为适应农村特点产生的,具有浓厚乡土气息和地方特色。

传承价值

鲁南渔鼓的板式和演唱形式具有鲁南当地风格,对研究戏曲音乐、宗教音乐的嬗变,具有独特的学术价值。鲁南渔鼓的唱腔、表演、伴唱非常独特,具有很高的美学价值和研究价值。鲁南渔鼓遗存着道教文化、异地文化与当地文化的历史血脉,对研究多种文化的融合具有历史价值,反映着当地的历史民俗风貌,体现了群众文化艺术原生态形式。鲁南渔鼓以鲁南地区方言说唱,是本土语言的代表,具有很高的语言学研究价值。渔鼓说唱的内容具有教化意义,对丰富群众的文化生活有着重要意义。

临沂市委党史研究院(市地方史志研究院)、临沂市文旅局供稿

本端所刊登的临沂日报报业集团旗下媒体作品版权,均为临沂日报报业集团所属媒体及作者或页面内声明的版权人所有。未经临沂日报报业集团相应媒体授权,任何网站或组织不得以任何形式转载、复制、编辑或发布。违反上述声明者,临沂日报报业集团所属媒体将追究其相关法律责任。

不良信息举报电话:0539-8966111